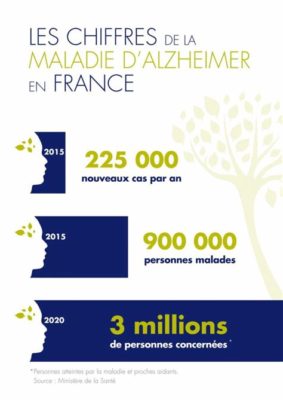

Près de 800 000 personnes sont actuellement touchées par la maladie d’Alzheimer en France. Malgré les progrès accomplis, plus de la moitié des malades ne sont toujours pas diagnostiqués et 2/3 ne sont pas traités. Compte tenu de l’accroissement de la durée de vie, le nombre de patients atteints par cette affection aura doublé en 2020 et chaque famille sera touchée.

QU’EST-CE QUE LA MALADIE D’ALZHEIMER ?

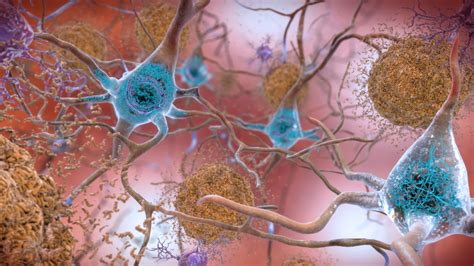

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative caractérisée par une atteinte progressive et irréversible du cerveau. Elle appartient au groupe des maladies appelées « démences ».

Une démence correspond à un trouble de la mémoire et des fonctions cognitives (difficultés dans la formulation des idées, dans la perception du monde extérieur, dans la maîtrise des gestes…) Le trouble, pour être considéré comme une démence, doit durer depuis au moins six mois et être suffisamment important pour retentir sur la vie quotidienne.

Au début, la maladie d’Alzheimer est très peu ou pas visible et ce n’est qu’après des mois, voire des années que surviennent les premiers troubles apparents, faisant évoquer le diagnostic. La maladie évolue pendant une dizaine d’années en moyenne mais cette durée est cependant variable d’une personne à l’autre.

La maladie d’Alzheimer entraîne des troubles variés chez les patients. Ces troubles peuvent, chez une même personne, se modifier avec le temps, mais l’évolution est irréversible. Globalement, les fonctions cérébrales déclinent peu à peu.

La maladie d’Alzheimer aboutit progressivement à une perte d’autonomie.

LES SYMPTÔMES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Il est important de répérer tôt les premiers symptômes pouvant évoquer une maladie d’Alzheimer de façon à mettre en place rapidement des soins permettant de préserver le plus longtemps possible la qualité de vie de la personne malade.

Le symptôme le plus souvent constaté est l’atteinte de la mémoire. Elle porte sur la mémoire récente. Des trous de mémoire apparaissent et récidivent. La mémoire ancienne est en revanche conservée plus longtemps.

Ces troubles de la mémoire sont durables. Ils peuvent être isolés au début ou associés à divers symptômes :

- des troubles dans l’exécution des gestes de la vie courante : ne plus savoir préparer un repas, gérer ses courses, se servir de son téléphone, remplir un chèque…

- une désorientation dans le temps et l’espace : la personne se perd dans un endroit qu’elle connaissait bien et ne se repère plus dans la semaine par exemple,

- des troubles de l’humeur : anxiété, irritabilité, agitation ;

- des troubles de l’alimentation ;

- des anomalies du sommeil avec apparition d’insomnies.

Les troubles de la mémoire ne sont pas toujours au premier plan et la personne peut présenter d’autres symptômes neurologiques :

- une aphasie : la personne a du mal à trouver ses mots (oublis de mots ou mots utilisés à la place d’un autre) ;

- une dysorthographie : l’écriture est perturbée ;

- une apraxie : la personne a des difficultés à effectuer des mouvements et des gestes courants de la vie quotidienne ;

- une impossibilité à reconnaître ou à identifier des objets ou à comprendre des situations simples ;

- une perte des initiatives et de l’élaboration de projets ;

- des difficultés à effectuer des raisonnements, à structurer une idée et à résoudre un problème.

Les troubles dus à la maladie d’Alzheimer sont rapidement responsables de conduites dites « à risque » :

- oubli de médicaments ou erreurs dans leur prise,

- incidents domestiques : oublis d’arrêt du gaz, d’une plaque de cuisson…,

- perturbations de la conduite automobile,

- troubles du comportement et d’adaptation dans l’environnement social…

L’apparition de ces premiers symptômes est souvent retardée chez les personnes ayant un niveau élevé de stimulation cérébrale par l’activité intellectuelle et la richesse des liens sociaux. La maladie serait ainsi compensée dans son début d’évolution.

Ces troubles dits cognitifs s’aggravent avec le temps. Mais la vitesse de progression de la maladie d’Alzheimer n’est pas la même chez toutes les personnes malades.

La personne atteinte peut avoir conscience de ses troubles et aller voir son médecin traitant de sa propre initiative ou sur les conseils d’un proche.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est complexe et s’effectue en plusieurs phases.

Le médecin traitant assure la première évaluation des symptômes de la maladie d’Alzheimer

Le médecin traitant identifie les troubles en interrogeant la personne concernée et son entourage. Le déclin cognitif (difficultés à formuler des idées, dans la perception du monde extérieur, dans la maîtrise des gestes…) se traduit par des difficultés nouvelles et durables dans la vie quotidienne de la personne et il est responsable d’un changement de son comportement.

Le médecin traitant peut s’aider de différents tests de la mémoire et des autres fonctions cérébrales pour préciser l’existence de . Ces tests peuvent être également perturbés lors d’autres maladies : dépression sévère par exemple et à l’inverse peu ou pas perturbés au début de la maladie d’Alzheimer. Dans ce cas, ces tests sont faits à nouveau après quelques mois.

Un test permet d’évaluer la fonction mentale

Le MMSE (Mini-Mental State Examination) comporte plusieurs questions. Un score est établi en fonction des réponses du patient. Il reflète l’état mental.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ne doit, toutefois, pas reposer sur ce seul test. Pour interpréter correctement ces résultats, il faut tenir compte de l’âge, du niveau socioculturel, de l’activité professionnelle et sociale, ainsi que de l’état affectif (anxiété et dépression) et du niveau de vigilance de chacun.

Lorsqu’il pense que son patient présente une maladie d’Alzheimer, le médecin traitant l’oriente vers un médecin spécialiste de la mémoire ou un centre mémoire.

La consultation mémoire et le bilan de la maladie d’Alzheimer

Le médecin spécialiste confirme le diagnostic de maladie d’Alzheimer et élimine, si nécessaire, d’autres maladies (dépression, troubles neurocognitifs d’origine vasculaire après un AVC par exemple…)

En fonction des besoins, d’autres examens peuvent être réalisés :

- des examens sanguins ;

- des examens d’imagerie cérébrale : essentiellement l’IRM qui permet d’observer des anomalies cérébrales associées à la maladie d’Alzheimer ;

- parfois des examens du à la recherche de marqueurs biologiques de la maladie ;

- un .

La consultation mémoire permet aussi une approche pluridisciplinaire : évaluation du déclin cognitif et de son retentissement personnel, familial et social.

Le médecin spécialiste se charge, en coordonation avec le médecin traitant de l’annonce du diagnostic. Il propose un programme personnalisé des soins. Il coordonne la future prise en charge et la mise en place du traitement.

MALADIE D’ALZHEIMER : UN SUIVI MULTIDISCIPLINAIRE

La prise en charge de la maladie d’Alzheimer est assurée par une équipe multidisciplinaire. Cette dernière compte le médecin traitant ainsi que plusieurs médecins spécialistes (neurologue, psychiatre, gériatre, radiologue…)

D’autres professionnels de santé peuvent également intervenir : orthophoniste, neuropsychologue, infirmier, kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, aide-soignant…

La prise en charge est la plus précoce possible et son but est de maintenir le plus longtemps possible l’autonomie de la personne malade en préservant sa motricité, ses capacités auditives, visuelles et en l’encourageant à conserver une vie sociale. Les soins et l’accompagnement sont adaptés à la personne, à son entourage et à son mode de vie.

Lorsque la maladie d’Alzheimer s’aggrave et selon les possibilités de l’entourage familial, la prise en charge du patient devient plus complexe :

- prise de dispositions par le malade pour anticiper les conséquences de l’aggravation de sa maladie (abandon de la conduite automobile, protection juridique…) ;

- organisation du maintien à domicile et mise en place de différents moyens pour pallier les difficultés actuelles, retarder le passage en institution (service de soins infirmiers à domicile…) ;

- placement en institution (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes….)

Le suivi médical concerne la personne malade mais aussi son entourage familial et plus particulièrement les personnes qui l’accompagnent et ont la fonction d’aidants.

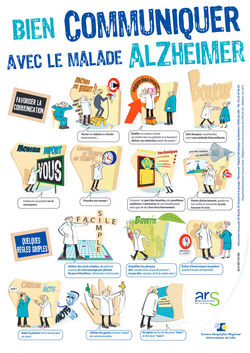

LE RÔLE DES AIDANTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Les aidants sont des personnes proches qui accompagnent, aident et soutiennent une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Ils peuvent aider la personne malade à plusieurs niveaux :

- le suivi du traitement ;

- la pratique de soins, l’accompagnement à la vie sociale et au maintien de l’autonomie ;

- les démarches administratives ;

- le soutien psychologique ;

- la communication ;

- les activités domestiques, etc.

La maladie d’Alzheimer est une maladie très éprouvante pour les proches. Souvent, l’aidant néglige sa propre santé et s’épuise. Les aidants doivent être soutenus, accompagnés et aidés.

Le médecin traitant a un rôle majeur dans le conseil aux familles, dans la compréhension de la maladie et dans leur soutien. Il propose, lorsque cela est nécessaire, des temps de pause à l’entourage du malade.

Les plateformes d’accompagnement et de répit ont pour objectif de prévenir l’épuisement des aidants. Elles proposent :

- une aide psychologique ou des activités de loisirs destinées aux aidants (activité physique, culturelle, séjours de vacances…),

- des solutions de répit : accueil de jour ou de nuit de la personne malade, hébergement temporaire en établissement pour personnes âgées dépendantes ou en famille d’accueil, aides à domicile (garde de nuit, accompagnement de la personne malade dans ses déplacements…)

Consultez la rubrique concernant les aidants, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

MALADIE D’ALZHEIMER : LES STRUCTURES D’AIDE POUR LES MALADES ET LES AIDANTS

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants peuvent avoir recours à plusieurs structures en cours de mise en place dans le cadre du plan Alzheimer (2008-2012) puis du plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 (plan gouvernemental ayant pour objectif de promouvoir la recherche, de favoriser un diagnostic plus précoce et d’améliorer la prise en charge de la maladie) :

- Les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer (MAIA) coordonnent la prise en charge personnalisée du malade (accompagnement, évaluation de sa situation, prestations, soins et services disponibles localement…), notamment par la mise en place d’un interlocuteur unique. Elles offrent aussi un accompagnement des aidants.

- Les accueils de jour et structures de répit accueillent les malades pour une certaine durée. Ils permettent de relayer les aidants dans la prise en charge de leur proche atteint par la maladie d’Alzheimer.

- Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) sont des espaces aménagés au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ils proposent aux résidents ayant des troubles du comportement modérés des activités sociales et thérapeutiques.

- Les Unités d’Hébergement Renforcées (UHR) sont implantées au sein des EHPAD. Elles accueillent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ayant des troubles du comportement sévères et proposent des activités adaptées.

- Les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPSAD) et les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) permettent une prise en charge médicale et paramédicale adaptée aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer et vivant à leur domicile.

Parlez de ces lieux avec votre médecin traitant. Il pourra ainsi orienter la personne malade vers l’une ou l’autre structure d’accueil et d’aide.

Pour trouver une structure près de chez vous, consultez l’annuaire du portail national d’information pour les personnes âgées et leurs aidants.

D’AUTRES AIDES AU QUOTIDIEN EN CAS DE MALADIE D’ALZHEIMER

Si la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est à domicile, des aides peuvent être proposées dès que des difficultés apparaissent dans la vie quotidienne. Qu’il s’agisse d’une auxiliaire de vie ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale, ces professionnels pourront vous aider dans les gestes du quotidien comme le lever, la toilette ou l’alimentation, les activités domestiques, les démarches administratives, l’organisation de la vie familiale…

Pour obtenir de l’aide dans votre vie quotidienne, renseignez-vous auprès des assistants sociaux (mairie, hôpital, Assurance Maladie).

Rapprochez-vous des associations de patients pour obtenir des informations et un soutien.

- France Alzheimer est la seule association reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Depuis 1985, date de sa création, elle œuvre pour soutenir les familles des malades, informer l’opinion et les pouvoirs publics, contribuer à la recherche et former les bénévoles et les professionnels de santé.

0 811 112 112 : numéro national pour contacter toutes les associations France Alzheimer présentes en France. - Le Centre National de référence pour les Malades Alzheimer Jeunes (CNR-MAJ) prévu par la solution 19 du plan Alzheimer a été créé en février 2009.

Il a pour but de répondre aux problèmes spécifiques des malades jeunes en particulier le diagnostic tardif et la prise en charge (les patients ne pouvant bénéficier des aides proposées aux personnes de plus de 60 ans). - L’Association française des Aidants propose aux aidants des lieux, des temps et des espaces propices à l’information, la rencontre et l’échange grâce à des équipes formées d’animateurs et de psychologues.

Consultez, sur le Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches, l’article Vivre à domicile avec la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer peut être reconnue au titre d’affection de longue durée (ALD). Les examens et les soins en rapport avec cette pathologie sont alors pris en charge à 100 % (dans la limite des tarifs de l’Assurance Maladie). Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin traitant.

source: ameli.fr